小売業の販促はWeb広告抜きでは戦えない時代へ|その必要性と成功のポイントとは?

「折込チラシを出しても、前ほどの反応がない」

「来店数が伸び悩み、何をすべきかわからない」

こんな悩みをお持ちの小売業の販促担当者様も多いのではないでしょうか。

近年、生活者の購買行動や情報収集の手段は大きく変化しています。かつては新聞やテレビCMが主な接点だった時代から、いまや多くの人がスマートフォンを通じて情報を得る時代へと移り変わりました。その結果、従来のアナログな販促施策だけでは、十分な集客や売上につながりにくくなっているのが現実です。

こうした背景を受け、いま注目されているのが「Web広告」の活用です。

とはいえ、「自店にWeb広告は本当に必要なのか?」「どんなメリットがあるのか?」「どこから手をつければいいのかわからない」と感じる方も多いはず。本記事では、小売業が今Web広告に取り組むべき理由を、最新の生活者動向とあわせて解説します。Web広告のメリットや効果的な活用方法、そして売上につなげるために必要な視点についても丁寧にお伝えしていきます。

これからの小売業にとって必須とも言える“デジタル販促”の考え方を、ぜひこの機会に整理してみませんか?

従来の販促手法は限界を迎えている?

小売業において、集客や売上向上を目的とした販促施策は、長らく「新聞折込チラシ」や「店頭POP」、あるいは「テレビCM」や「ラジオ広告」といったマス媒体が中心でした。とくに地域密着型のスーパーマーケットやドラッグストアでは、週末に向けた特売情報を新聞に折り込んで届けるスタイルが定番で、多くの消費者がそれを参考に買い物リストをつくり、店に足を運んでいた時代がありました。

しかし、近年その効果に陰りが見え始めています。印刷・配布コストが高騰する一方で、新聞の購読率は年々低下しており、とくに若年層や単身世帯では新聞を一切読まないという層も珍しくなくなりました。こうした背景の中で、折込チラシの費用対効果は著しく低下しているのです。

さらに、テレビCMや紙媒体を通じた広告も、生活者の情報接触時間の変化により、以前ほどの影響力を発揮しづらくなっています。これは、小売業にとって単なるメディア選択の問題ではなく、「どうすれば今の生活者に届くのか」「自店の価値をどのように伝えるべきか」という本質的な販促の再定義を迫られる状況にあることを意味しています。

情報接触の変化──生活者はどこで情報を得ているのか?

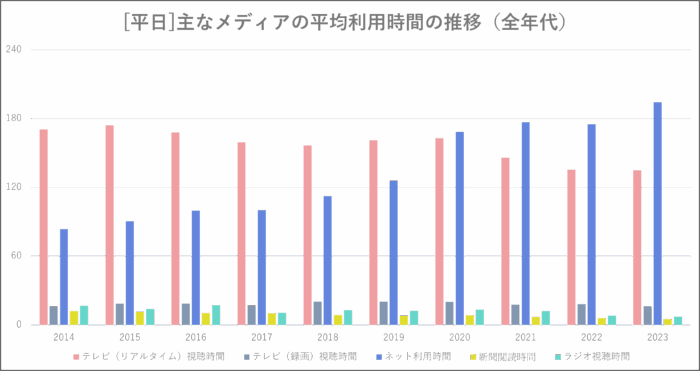

生活者のメディア接触行動は、この10年で劇的に変化しました。総務省が発行している報告書によると、スマートフォンの普及により、インターネットの利用時間がテレビの視聴時間を上回る傾向が顕著になっており、今や全年代で1日あたり平均3〜6時間をスマホに費やしているというデータもあります。

特に買い物における情報収集行動は、スマホを中心としたデジタル手段にシフトしています。たとえば、ある商品が欲しいと思ったとき、多くの人はまずGoogleで検索をし、レビューを確認し、SNSでの反応や話題性をチェックするというプロセスを経ています。商品を購入する前に「調べる」という行動が当たり前になっており、その情報の大半がWeb上に存在しています。

また、LINEのタイムラインや企業アカウント、Instagramのストーリーズやリール、YouTubeのショート動画など、いわゆる「ながら視聴」「受動的な広告接触」の場面も増えてきました。つまり、今の生活者は能動的にも受動的にもWeb上で商品や店舗の情報に触れており、店頭に足を運ぶかどうかを決める前に、すでに「購買の下準備」を済ませているのです。

このような消費行動の変化に対して、アナログな手段だけで販促を行うことには限界があります。情報の入り口がWebに移った今、広告もWeb上での接点づくりが欠かせない時代に突入しているのです。

なぜ小売業にWeb広告が必要なのか?

「Web広告=EC事業者のためのもの」と捉えられがちですが、これは大きな誤解です。むしろ、地域密着型のリアル店舗を運営する小売業こそ、Web広告を活用することで集客や売上に直結する効果が得られる可能性を秘めています。

Web広告の強みは、「ターゲットを絞って」「タイミングを見計らって」「適切なメッセージを届ける」ことができる点にあります。たとえば、平日昼間に時間がある主婦層や、週末にまとめ買いをする家族世帯など、それぞれのライフスタイルに合わせて広告の表示タイミングや内容を変えることができるのです。

また、Web広告の形態は非常に多様です。検索連動型広告、SNS広告、動画広告、ジオターゲティング広告、LINE広告など、目的やターゲットに応じて選択肢が広がっており、店舗の立地や商品特性に合わせて最適なチャネルを選ぶことが可能です。

さらに、Web広告は一方通行ではなく、クリックや遷移、来店といった「アクション」が明確に可視化されます。つまり、単なる認知拡大ではなく、「来店を促す」広告設計ができる点で、販促手法として非常に合理的であり、精緻なPDCAサイクルを回すことが可能になります。

Web広告がもたらす3つのメリット

Web広告には多くの利点がありますが、ここでは小売業にとって特に重要な3つのメリットに絞って解説します。

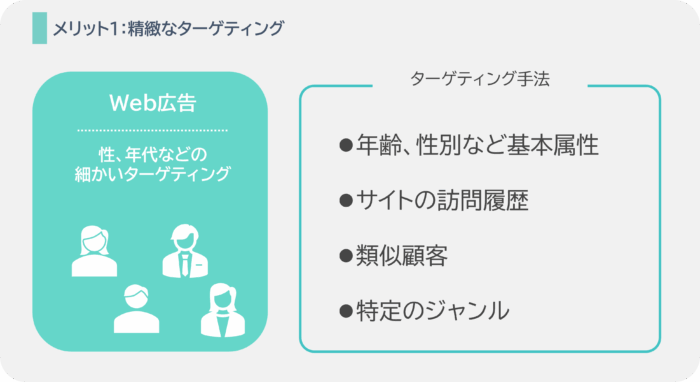

精密なターゲティングが可能

新聞折込では“エリア単位”での配布しかできませんが、Web広告であれば「30代・女性・小学生の子どもがいる・週末の来店率が高い」といった詳細な属性・行動条件を設定して広告を配信することができます。無駄な広告費を削減し、「本当に来店してくれそうな人」にリーチすることが可能になります。

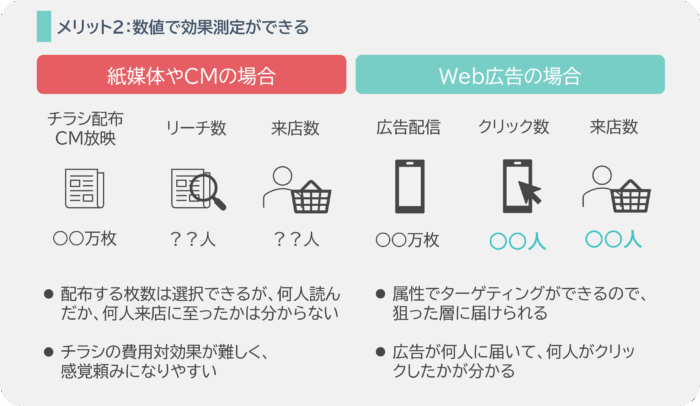

効果測定が数値でできる

Web広告は、何人に表示されたか、何人がクリックしたか、どの広告が売上に貢献したかなどが明確に数値で把握できます。さらに、Google広告などでは、クリックした人が何秒間サイトを見たか、どのページを閲覧したかなどもわかるため、施策の改善点を論理的に抽出することが可能になります。

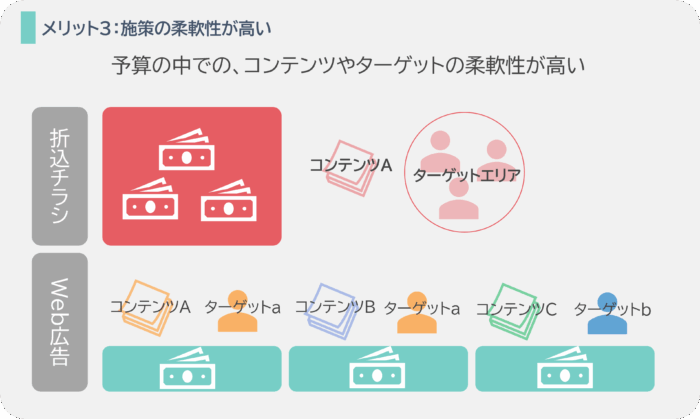

施策のスピードと柔軟性が高い

紙のチラシと違い、Web広告は数時間で差し替えや予算調整が可能です。たとえば、予報で急に気温が下がったら、鍋商材やホットドリンクを訴求する広告をその日のうちに出すこともできます。このスピード感こそが、競争の激しい商圏で勝ち抜くための大きな武器になります。

Web広告を「売上」につなげるために必要な視点

Web広告の最大の利点は「効果が数値で可視化されること」ですが、広告指標だけを見ていても本質的な改善にはつながりません。広告のクリック率が良くても、最終的に商品が売れなければ意味がないのです。したがって、Web広告の真の価値を引き出すには、「売上との関係性」を捉える視点が欠かせません。

弊社では、広告運用だけでなく、POSやID-POSデータを活用した分析支援を行っています。たとえば、ある広告キャンペーンによって来店が増えたが、実際には高単価商品よりも低単価商品の購入が増えていた、というような事例は少なくありません。こうしたデータを分析することで、本当に広告効果が出ているのかという検証をはじめとし、売り上げに繋がる施策の実行につなげることが出来ます。

また、広告施策と店頭販促(たとえば棚割りやレジ前POP)を連動させることで、来店率と購買率を同時に高める戦略設計も可能になります。デジタルとリアルの両面から店舗運営を最適化していくことこそが、これからの小売業に求められる“販促力”なのです。

よくある質問と不安への回答

Q. Web広告は費用がかかるのでは?

確かに出稿には費用がかかりますが、新聞折込などに比べて無駄打ちが少ない分、費用対効果は高い傾向にあります。また、少額から始められる広告メニューも多く、費用を抑えながらテスト運用が可能です。

Q. 専門知識がなくても運用できるのか?

多くの小売企業様が、Web広告に関しては社内にノウハウがないとお悩みですが、弊社では広告の設計から運用、効果測定、改善提案まで一貫してサポートを行っていますので、初めてでも安心してご相談いただけます。

Q. チラシと併用できる?

むしろ組み合わせることで相乗効果が期待できます。売上貢献度の高い足元商圏はある程度コストをかけてチラシ販促を行い、来店頻度は高くないが自店を利用している顧客に向けてはWeb広告で調整しながら販促をかけるなどの使い分けができます。

まとめ──いま、小売業がWeb広告を取り入れるべき理由

小売業にとって、Web広告は「一部のEC事業者が使うマーケティング手法」ではなく、「今後の競争力を左右する武器」となりつつあります。生活者の情報接触が大きく変わった今、これまでの販促手法だけでは立ち行かなくなるのは明白です。

新聞を読まず、スマホを見て行動を決める顧客に対して、どうアプローチするか。Web広告はその問いに対する現実的な答えの一つです。さらに、広告だけにとどまらず、売上との因果関係を見える化し、次の戦略に生かせる点も、Web広告の真の価値です。

私たちは、小売業の現場と向き合いながら、効果的なWeb広告の活用と販促全体の最適化を支援しています。販促活動に不安や課題を感じているご担当者様は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

カスタマーサクセス室のご紹介

カスタマーサクセス室では、当社システムの活用促進のための勉強会や新サービスのご紹介などの業務をはじめ、小売とメーカーと共同のMD協議会に参加したり、売上の検証から販促施策まで一気通貫したデータ活用のご支援も行っています。。

お客様の状況や目指すところを1社1社伺いながら、ご一緒できる点を模索していきますのできますので、是非、様々なご希望を弊社担当にお寄せください。