3分で読める!「粗利」

「粗利(あらり)」という言葉は、小売業において頻繁に使われるビジネス用語です。しかし、いざ「粗利とは何か?」と問われると、明確に説明できないという方も多いのではないでしょうか。売上や利益と混同されがちな「粗利」ですが、実は小売業において非常に重要な指標のひとつです。本記事では、「粗利」について全体像をつかめるよう、基本から丁寧に解説します。

粗利の定義は?

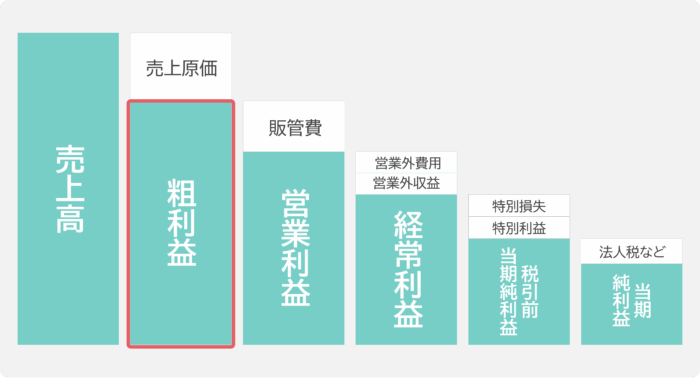

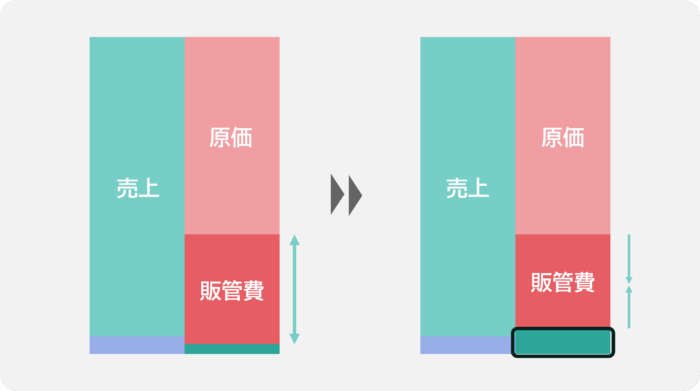

粗利とは、売上高から仕入原価を差し引いた金額を指します。この粗利は、仕入れたコストを回収したうえで、企業が自由に使える利益の源泉です。ここから人件費や家賃、広告費などの「販売管理費」を差し引いたものが営業利益になるため、粗利は経営の土台ともいえる存在です。

粗利 = 売上高 ー 仕入原価

もう少し具体的に、スーパーマーケットでの事例を挙げてみましょう。

ある店舗で1パック98円で仕入れた卵を、定価で298円で販売します。すると、粗利は200円です。この卵を特売として128円で販売すると粗利は30円になります。

このように、同じように売れていても、価格設定や仕入れ額によって粗利の額は異なります。特売で集客を狙う商品は粗利が低く、逆に日常的に購入される加工食品や日用品は粗利率が高い傾向にあるなど、商品カテゴリごとに収益構造も異なります。

なお、粗利には「額」だけでなく「率」もあります。粗利率とは、売上高に占める粗利の割合で、以下のように計算されます。

粗利率 =(売上高ー仕入原価)÷ 売上高 × 100

この指標を使えば、利益効率の良し悪しを比較的簡単に把握することができるため、店舗運営や仕入れ判断の際にも役立ちます。

粗利が小売業において重要な理由

一見すると売上が上がっていればそれで良いように感じるかもしれませんが、実際には「いくら売れたか」よりも「どれだけ利益が残ったか」が店舗経営の成否を分けます。

たとえば、売価が高くても原価も高ければ粗利は少なく、逆に安価でも原価が低ければ粗利は大きくなります。特に値引きやキャンペーンを頻繁に実施する店舗では、粗利が下がるリスクも高いため、売上だけを見ていると経営が悪化していることに気づけないケースもあるのです。

また、廃棄や返品によるロスも粗利を押し下げる大きな要因です。売れ残りによって値引き販売せざるを得なくなった商品は、本来得られるはずだった粗利を削ることになります。このように、実際の粗利は帳簿上の数字よりも低くなるケースもあるため、常に在庫や売れ行きとのバランスを意識した運営が重要です。

粗利をしっかりと把握することは、利益を最大化するための商品選定や販売戦略の見直しにもつながります。店舗単位、カテゴリ単位、さらには商品単位で粗利を分析することで、無駄な在庫や利益を圧迫する商品を特定し、より収益性の高い店舗運営が実現できます。

粗利をどう現場で活かすか

数字として粗利を理解することは大切ですが、現場で活用できなければ意味がありません。

たとえば、粗利率の高い商品を中心に売り場を構成することで、同じ販売スペースでも収益性の高い売上を実現できます。また、キャンペーンを実施する際には、割引による粗利への影響を予測し、売上目標と利益確保のバランスを見極めることが求められます。

最近では、POS分析ツールを活用して、商品別・時間帯別・スタッフ別の粗利分析が可能になっています。こうしたデータをもとに、「どの商品が収益に貢献しているのか」「どの時間帯に粗利が落ちているのか」などを把握すれば、より戦略的な意思決定ができるようになります。

粗利を改善するための施策

粗利を向上させるためには、単に高く売る・安く仕入れるといった単純な方法だけでなく、販売戦略や在庫管理、スタッフ教育まで多角的なアプローチが必要です。

まず効果的なのは、粗利率の高い商品の強化です。単価が高く粗利も取れる商品を重点的に展開することで、全体の利益率を押し上げることができます。これには、仕入先との価格交渉や、オリジナル商品・独自のセット販売など、商品力そのものの見直しも含まれます。

次に重要なのが、適切な在庫管理と廃棄ロスの削減です。売れ残りによる値引きや廃棄は粗利を大きく損なうため、需要予測と発注の精度を上げることが不可欠です。販売データを分析し、曜日や時間帯、季節ごとの販売傾向を把握すれば、より無駄のない在庫運用が可能になります。

加えて、スタッフの販売スキル向上も粗利改善に直結します。粗利率の高い商品を的確に提案できる接客や、キャンペーン商品の適切な訴求など、現場での工夫が収益に差を生むのです。スタッフごとの販売実績を粗利ベースで把握する仕組みを整えれば、評価や育成にもつながります。

また、値引きに頼らない販売手法の工夫も見逃せません。プロモーションの見せ方や商品の見せ方を工夫することで、価格を下げずとも購買意欲を高めることができれば、結果として粗利を守ることができます。このように、粗利改善は一つの施策で完結するものではなく、データをもとに現場と連携しながら継続的に取り組むことが求められます。

視点を広げて粗利を見る

商品1点単位で見ると粗利の仕組みは比較的シンプルですが、企業や店舗全体での粗利を考える際には、もう少し広い視点が必要です。

たとえば、スーパーマーケット業界の平均的な粗利率はおよそ25%〜30%とされています。他業態と比較すると粗利率は比較的低く、ドラッグストアやアパレル業界と比べても収益構造の前提が異なることがわかります。

こうした業態全体の収益性の低さを補うために、店舗や企業はさまざまな工夫を凝らしています。粗利率が低くても集客効果の高い商品(例:特売の卵や牛乳)を入口に、粗利率の高い加工食品や日用品で収益を確保するという構造が一般的です。

また、粗利率が低いという前提を踏まえ、最終的な営業利益を高めるために、店舗オペレーションの効率化も重視されます。たとえば、セルフレジや無人レジの導入による人件費削減、ハウスカードを活用した決済手数料の抑制といった取り組みが進められています。これにより、販売管理費率を抑え、薄利多売型のビジネスモデルでも収益性を保つ工夫がされているのです。

まとめ

粗利は、小売業において最も基礎的でありながら、最も重要な指標の一つです。売上という表面的な数字にとらわれず、粗利という「儲けの本質」を理解することが、結果的に売れるだけでなく儲かる店舗運営につながります。

もし、粗利の分析や活用をもっと深めたいと思ったら、私たちが提供するPOS分析システムの活用をぜひご検討ください。データを味方につけた店舗運営が、あなたの成果を大きく変える第一歩になるはずです。