安さだけでは生き残れない?米国ディスカウント小売の岐路と再構築

前回は、リテールメディアやD2Cブランドの進化を通じて、小売業における“顧客とのつながり”の価値が再定義されていることを見てきました。個別のニーズに応える情報設計やブランド体験の構築は、まさに接点の質を高める取り組みと言えます。

こうした流れの中で、次に注目すべきは、AIのさらなる浸透と、それに伴うリアル店舗・接客の再評価です。本稿では、テクノロジーの進化がもたらす効率化の先に、どのような“人間らしさ”が求められるのかを探っていきます。

2025年の見通し

AIの浸透とヒューマンタッチ

冒頭で述べたように、AIの活用が進んでいきます。企業視点では、在庫管理、シフト作成、問い合わせ対応などを自動化していくことで業務効率化が図れます。

Walmartを例に挙げると、従業員向けアプリ「Me@Walmart」の提供を開始。アプリにAIを搭載し、在庫確認や商品詳細の問い合わせなどが瞬時に行えるようになりました。Walmartの店舗は非常に広く、取扱品数も多いため、相性が良いように感じます。

更に、従業員の働く体験も高まり、モチベーションの維持向上にも寄与するでしょう。また、顧客視点では受け取る情報の最適化、購買の簡素化などによって利便性が飛躍的に向上します。前述の自然言語検索などは最たる例です。

このように、AIが及ぼすポジティブな影響に対して、疑いの余地はないでしょう。しかしながら、AIは人々の接点を希薄化させ、疎外感や帰属意識の低下を招く可能性を孕んでいます。調査会社WGSNによると、23%の人が「孤独を感じている」と回答。また、Z世代の66%が「現実世界で友達と遊ぶことに関心を持つ」と回答。生活者はわがままなもので、利便性向上に伴って、人との繋がりを求めるようです。

その心理を踏まえ、実店舗での体験に注力する企業が多くいます。靴専門店Foot Lockerはマンハッタンの店舗をリニューアルオープン(図9)。足の形状を測る3Dスキャナーや壁一面のサイネージを導入し、楽しく靴を選べる環境を創っています。加えて、商品知識に関する充実した教育を受けた“Striper(縦縞模様)”と呼ばれるスタッフによる接客も魅力です。

図9:リニューアルオープンしたFoot Lockerの店舗

キャンディー専門店のDYLAN’S CANDY BAR(図10)は「世界最大かつユニークなキャンディーストア」というコンセプトを掲げ、世界各国からキャンディーを仕入れて販売。ポップな内装、そしてフランクな接客でユニークな体験を演出しています。

AIによって情報が最適化されていくと、偶発的な出会いと縁遠くなってしまいます。上述どちらの例も、オンライン上では難しい物理的な刺激やヒューマンタッチを組み込むことで顧客に気づきを与えられているからこそ、支持されているのでしょう。

図10:ニューヨークにあるDYLAN’S CANDY BARの店舗

また、アメリカではInstagramやTikTokなどのSNSでインフルエンサーのコンテンツを介して買い物を行う“ソーシャルコマース”が成長しています。

この現象も人との繋がりに対する欲求に基づくものと推測されます。2024年には26%成長し、EC売上全体の6.6%に達しています。自身が好むインフルエンサーのLive配信でコミュニケーションを取りながら購買できる体験が人気の秘訣。芸能人などとは異なり、“憧れつつも身近な存在”であることが重要です。

そのトレンドを踏まえて、コスメ専門店Sephoraはインフルエンサーのコミュニティ「Sephora Squad」を形成しています。同社が選抜したインフルエンサーに対して、撮影環境を提供したり、美容知識をインプットしたりすることで育成。その上で、同社の新商品などを支給しながら1年間プロモーションに協力してもらう仕組みとなっています。インフルエンサーたちにとっては、Sephora Squadとして活動することがステータスとなっており、双方Win-Winの関係を築いています。

ディスカウント型小売の変革

2024年はNRF Retail’s Big Show 2024のテーマ“価値を重視する(Make It Matter)”の通り、各社が体験や品揃えなどによって自社ならではの価値を高めていった年でした。

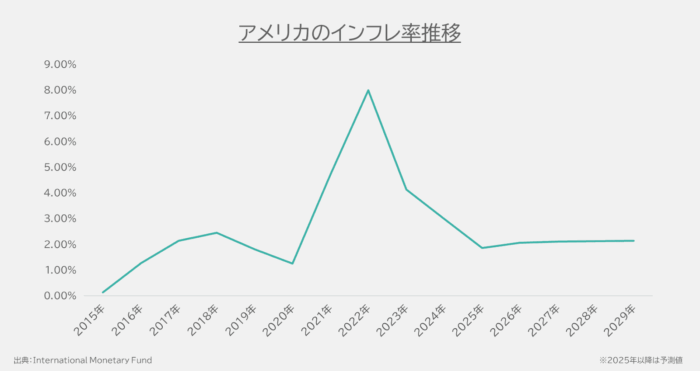

そこで2025年以降苦戦を強いられる可能性があるのはディスカウント型小売です。2021年頃からのインフレ(図11)によって、ディスカウント型小売は顧客からの支持を集めてきました。しかし、価格訴求のみでは顧客を維持し続けるのは厳しいと感じます。今年はトランプ政権へ移行する年でもあり、まだまだ先が読めない状況ではありますが、昨年時点のIMF(国際通貨基金)の見立てではインフレ率は1.85%程度。ここ数年に比べると落ち着くのではないかと見られています。そうなってくると、消費者は自分に適した価値を提供してくれる小売を選好していくでしょう。

図11:アメリカのインフレ率推移

ディスカウント型でもWalmartなどは既に顧客価値を高める工夫を凝らしています。前述の通りアプリやサイトにAI技術を組み込み、商品選びの負荷を下げつつ、より適した商品の推奨を行える環境を作っています。また、同社傘下のスーパーマーケットSam’s Clubでは顧客自身のスマートフォンでスキャンと決済を済ませられるアプリ「Scan & Go」を提供。レジ待ちの負荷を下げることで利便性を高めてきました。

安さを全面に押し出したディスカウント型小売は戦い方を工夫していく必要があります。すでに兆しは出ており、日本でいう100円均一のようなチェーンであるDollar Treeは2024年に約1,000店舗の閉鎖を発表。低価格ながら、必要最低限のものしか買われず不調に至ったと言われています。Aldi、Dollar Generalなど類似する企業はどんな対応策を打っていくのか注目です。

生成AIの進化が業務や顧客対応の効率を押し上げる一方で、リアルな場での“人間らしい体験”の価値が改めて見直されつつある2025年の小売業界。こうした変化は、価格だけで勝負してきたディスカウント型小売にも新たな戦略転換を迫っています。

次回は、その文脈の中で、消費者の節約志向と価値観の変化に応える“プライベートブランド”の存在がどのように重要性を増しているのかに注目していきます。