ひき肉のバスケット分析とは?スーパーマーケットの売上向上に効果的な関連販売戦略

「あのお店、なぜかいつも売上が良いんですよね…」実は、成功するスーパーマーケットの多くが密かに活用しているのが「バスケット分析」という科学的手法です。

特に、ひき肉を中心とした関連販売戦略は絶大な効果を発揮します。餃子やハンバーグなどの人気メニューで「お客様が本当に一緒に買いたがっている商品は何なのか?」を正確に把握できていますか?

この記事では、実際の購買データ分析をもとに、明日からすぐに売場で実践できるひき肉のバスケット分析手法をお伝えします。読み終える頃には、なぜ牛ひき肉と豚ひき肉で同時購買される商品が全く違うのか、そしてその違いを売場作りにどう活かせばよいのかが明確になるでしょう。

ひき肉料理の人気とバスケット分析の重要性

今回スポットを当てるのは、畜産部門から「ひき肉の関連販売商品の実態」です。バスケット分析とも呼ばれる同時購買商品の分析から、より効果的な関連販売の手法を探ってみることがその狙いです。

子供と一緒に料理したり、手作りに初挑戦する際に人気のあるメニューには、ひき肉を使うものが多いのが特徴的です。餃子、ハンバーグ、ミートソースなど、どれもひき肉は欠かせない食材となっています。そんなひき肉ですが、牛、豚、鶏と牛豚の合いびきの4種類があり、メニューによってそれが使い分けられています。当然それぞれの同時購買商品は異なるはずで、まずはその実態を明らかにすることから始めたいと思います。

同時購買分析の基本的な見方と概念図の解説

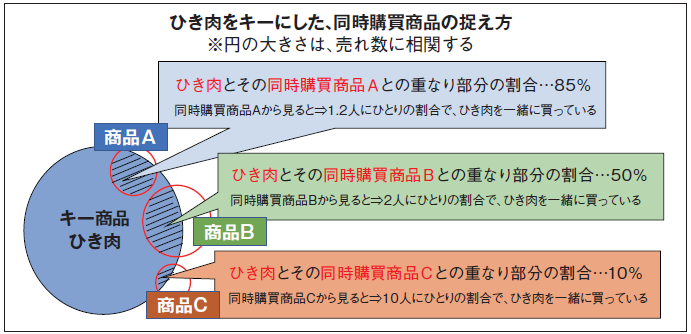

分析結果に目を向ける前に、筆者が行っている同時購買の見方について簡単に説明しておきましょう。図表①の同時購買の概念図をご覧ください。大きな円で示されたひき肉をキーに見た場合、その同時購買商品が、その円に交わる形で、複数存在することになります(事例はA~C)。

着目すべきは、その重なり部分(斜線)の割合です。事例Aの場合、朱円で示されたのがA全体の売数です。その円と、ひき肉の円とが重なる部分(斜線)が、同時購買されている売数の割合を示すことになります。Aは85%、Bは50%、Cは10%となっています。

リフト値より分かりやすい割合表現による関連販売効果の測定

この値を、人の割合として表現すれば、俄然わかりやすいものとなります。Bの50%の場合、Bを起点(ここもポイントです)に、Bを購買した人の2人に1人の割合で、ひき肉が同時購買されていると考えるわけです。同時購買商品の円が大きく、且つ割合が大きい商品ほど、重要な関連販売商品ということになります。

ちなみに、この何人にひとりかの割合でランキングした結果は、リフト値でランキングした結果と完全に一致します。しかしリフト値は、上限がない数学的な指数であり、感覚的に伝わりにくいため、筆者は、視点、並びに表現を変えて、同時購買を使っているということです。以上を念頭に置いて、次回以降の同時購買の実例をご覧いただきたいと思います。