バスケット分析で購買カテゴリーの範囲拡大を知る

小売業に従事している方の関心が高いバスケット分析ですが、

具体的なアクションにつなげるためには分析のロジックを正しく理解したうえで

現場の人たちが納得するように表現することが重要になります。

よく用いられるリフト値も相関性の評価を下す際には少し厄介な指標になります。

そこで、具体的な事例を交えてバスケット分析について考えていきましょう。

バスケット分析の基本的な概念とは

バスケット分析は頻繁に同時購買される商品の組み合わせを確認する分析です。

分析結果は売り場づくりや商品配置などに活かすことができます。

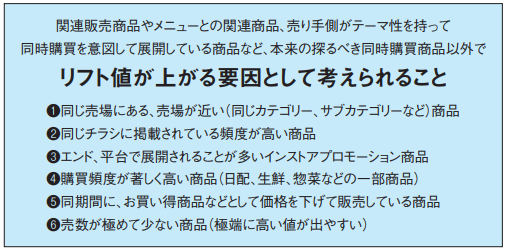

バスケット分析で取り上げられる同時購買商品は高いリフト値を示すものになります。

メニューに相関がある商品を中心に、関連販売や店舗内で行う売上向上施策を通して、

売り手側がテーマ性を持って意図的に集約展開している商品などが主な例です。

ただし、売場が近い商品や購買頻度が高い商品などはリフト値が高くなりやすいので、

分析する際に少し注意する必要があります。

バスケット分析のもうひとつの使い方

バスケット分析のわかりやすい事例はなんと言っても関連販売です。

しかし、それだけではなく他の商品への波及効果を把握・検証することにも有効です。

例えば、ある商品が購入されるときの購買カテゴリー数がどのくらい広がるのかを分析することも可能です。

また、同時購買されている商品が複数のカテゴリーに及ぶほど、買上点数アップにより寄与することにつながります。

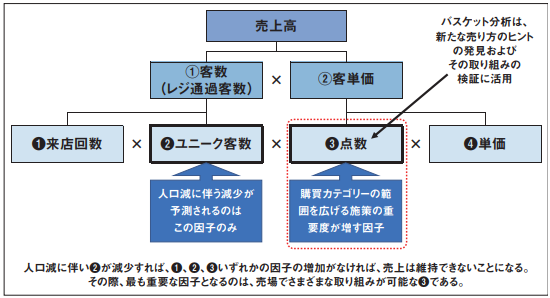

買上点数を上げる上で活躍するバスケット分析

人口減によるユニーク客数※の減少が進む時代では、普段の買い物時の同時購買商品を増やすことで

既存顧客の買上点数を上げる施策が不可欠となります。

売上高を構成する要素のうち、購買カテゴリーの範囲を広げる施策が重要になるのが「買上点数」です。

さまざまな取り組みが出来る要素だからこそ、バスケット分析を活用することで

新たな売り方のヒントの発見や取り組みの検証をしていくことが重要になります。

※ユニーク客数:レジの通過客数ではなく、同一顧客であれば何度レジを通過しても1人と数える客数。

顧客データ分析ソフト「Customer Journal」とは?

Customer Journalは、顧客の変化を「見える化」できるシステムです。

個店ごと・顧客ごとの購買状況を分析でき、購買金額の変化が分かります。

また、商品の支持年代層やリピート・同時購買といった購買傾向も分かるため、商品の特性を把握することもできます。

会員の住所情報と購買情報を組み合わせ、商圏の購買力の分析なども可能ですので、

顧客分析システムをご検討している方は、下記画像をクリックして詳細をご覧ください!

本記事は、スーパーマーケット専門情報誌「食品商業」にて弊社分析推進室の清原和明が連載しているものであり、株式会社アール・アイ・シー社の承認の上掲載しています。

出典:食品商業2023年12月号「200万人の顧客データが語る「こうすればもっと売れる!」第32回」